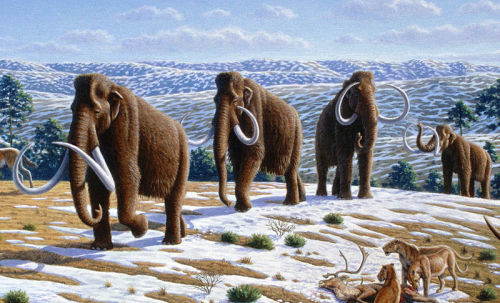

Un gruppo di mammut lanosi (Mammuthus primigenius) in un’illustrazione di Mauricio Antón (foto: Wikimedia commons)

Un’interessante notizia ha fatto il giro del mondo alcuni giorni fa: un gruppo di scienziati di Harvard, guidati dal famoso genetista George Church, ha inserito frammenti di DNA di mammut nel codice genetico di un elefante indiano, e le cellule così ottenute per ora sembrano sopravvivere bene in un ambiente di laboratorio (su piastre di Petri).

Il DNA apparteneva a un esemplare proveniente dall’isola di Wrangel, a nord della Siberia, dove gli ultimi esemplari di mammut sono sopravvissuti fino al 1700 a.C. circa, quindi molto dopo l’estinzione di tutti gli altri. La scoperta non è stata ancora pubblicata su una rivista scientifica peer-reviewed, ma il team di Church è al lavoro per elaborare i dati, in modo da presentarli al più presto. Questa notizia dovrebbe rappresentare un grosso passo avanti verso la possibilità di clonare l’animale, ma il lavoro di ricerca (e le evidenti difficoltà nel recuperare un completo codice genetico almeno da un animale) sembrano far capire che l’attesa sarà ancora lunga.

A conferma di questo, c’è una lunga lista di tentativi di clonazione nel passato, e speranze, tutte disattese, che ci fanno molto chiaramente intuire che anche questo progetto potrebbe portare a un nulla di fatto. Il caso più celebre è il tentativo operato da un team di scienziati russi e giapponesi, guidati da Akira Intani, che dopo circa vent’anni non ha portato risultati significativi.

Il professor Frans de Waal, da persona intelligente qual è, ha subito sollevato alcuni dubbi condivisibilissimi tramite la sua pagina facebook:

BRINGING BACK THE MAMMOTH

Do we really want to do this?

As every biologist, I am mightily curious, and would be delighted to see a mammoth. I’d love to study their behavior. But is this a reason to bring the species back? What about the ethics of it? For example, what would prevent them from being hunted for ivory?

I also don’t know what to make of the following statement in the article … “Professor Church believes that bringing the ancient mammoth back eventually could have a positive impact on the ecosystems in Russia. “The Siberian permafrost is melting with climate change, but research suggests large mammals could stabilize it.”

How?

Ovviamente, il discorso ha varie sfaccettature. Da un lato, l’entusiasmo e la curiosità dello scienziato che sogna di vedere per la prima volta un mammut in vita e non congelato o sotto forma di scheletro, dall’altro una lunga serie di interrogativi molto sensati: perché clonarlo? Se dovesse avere successo la clonazione e la successiva reintroduzione in natura (tra l’altro, dove?) non porterebbe agli stessi problemi che stanno minacciando gli elefantidi sopravvissuti, come la caccia di frodo per l’avorio? Inoltre, il professor Church afferma che in Siberia, con lo scioglimento del permafrost per il riscaldamento globale, i mammut potrebbero stabilizzare l’ambiente. Ma come?

A quest’ultima domanda provo a ipotizzare una risposta: Church forse immagina che in una immaginaria Siberia in cui il permafrost si è sciolto, il mammut potrebbe svolgere un ruolo simile a quello degli elefanti in Africa, in cui la loro presenza, grazie alle enormi quantità di vegetali che consumano ogni giorno, oltre alla dispersione dei semi con le feci, effettivamente mantiene l’ambiente stabile. Gli animali che svolgono questo ruolo vengono definiti specie chiave. Siamo sicuri che il mammut lo fosse? In tutto questo progetto sembrano nascondersi un po’ troppi se e un po’ troppi ma.

A questi legittimi dubbi, aggiungerei che un mammut clonato dovrebbe essere, per forza di cose, allevato da degli elefanti, e questo comporterebbe un’ulteriore perdita di somiglianza con l’originale: sappiamo bene come negli elefantidi le cure parentali siano lunghe e fondamentali nella formazione del piccolo, e tutta la componente culturale dell’essere mammut verrebbe, in questo caso, mischiata con quella dell’elefante (che in teoria potrebbe essere anche simile, ma non è chiaramente dato saperlo).

Dal sito di Focus ho raccolto un’altra obiezione al progetto, da parte di Alex Greenwood, biologo del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research:

«Stiamo andando incontro alla potenziale estinzione degli elefanti asiatici e africani – ha detto Greenwood in un intervento sul Telegraph – perché riportare indietro un altro elefantide dall’estinzione, quando non riusciamo a tenere in vita quelli che abbiamo già? Qual è il messaggio? Che possiamo essere irresponsabili con l’ambiente quanto vogliamo, al massimo lo cloniamo di nuovo?».

Queste critiche, invece, mi sembrano abbastanza immotivate: qui si parla di genetica, non di biologia della conservazione, e i fondi destinati dall’Università di Harvard per queste ricerche non sono certo stati sottratti a qualche programma di conservazione di specie in via di estinzione. Anzi, potrebbero offrire una speranza in più per le specie estintesi in tempi recenti e, in minima parte, recuperare sui danni causati dall’uomo, che è il principale fattore di estinzione degli ultimi millenni. Per lo stesso mammut, una delle teorie più accreditate sostiene che la sua estinzione fu causata dall’eccessiva caccia da parte dell’uomo preistorico, e una conferma potrebbe provenire dal fatto che l’animale è sopravvissuto molto più a lungo sull’isola di Wrangel, completamente disabitata e sconosciuta all’uomo fino al XIX secolo.

Ma l’etica, e in particolare la bioetica, lavora anche su altri piani, altri livelli, con cui i genetisti devono spesso confrontarsi ma di cui è sempre bene parlare: il mammut clonato vivrebbe una vita felice? Si dovrebbe tenere in uno zoo per il pubblico pagante o lasciarlo in libertà? Una volta clonato, bisognerebbe ricrearne grandi popolazioni? E conoscere la sua specie, che vantaggi porterebbe, utilitaristicamente parlando, all’uomo?

Insomma, gli interrogativi sono tantissimi e sarà bene sfruttare questi anni di attesa che, è sempre bene ricordarlo, non è assolutamente detto che portino a qualche risultato concreto, per rifletterci su. Io, dal canto mio, pur non avendo la presunzione di dare risposte assolute su argomenti così complessi, mi crogiolo nell’idea che un giorno potrò vedere dal vivo il “grande elefante peloso” camminare ancora una volta sulla terra.